Jedes Gespräch über KI kehrt irgendwann zu derselben bohrenden Frage zurück:

Können Maschinen wirklich denken?

Neu ist sie nicht. Alan Turing stellte sie bereits 1950, und Jahrzehnte später entfachte der Philosoph John Searle die Debatte mit seinem Gedankenexperiment des Chinesischen Zimmers erneut. Dazwischen führten frühe Chatbots wie ELIZA Menschen in die Irre, die glaubten, mit mehr als nur einem cleveren Skript zu sprechen. Heute, da grosse Sprachmodelle Kundensupport, Suchmaschinen und sogar kreative Werkzeuge antreiben, wirkt die Debatte aktueller denn je.

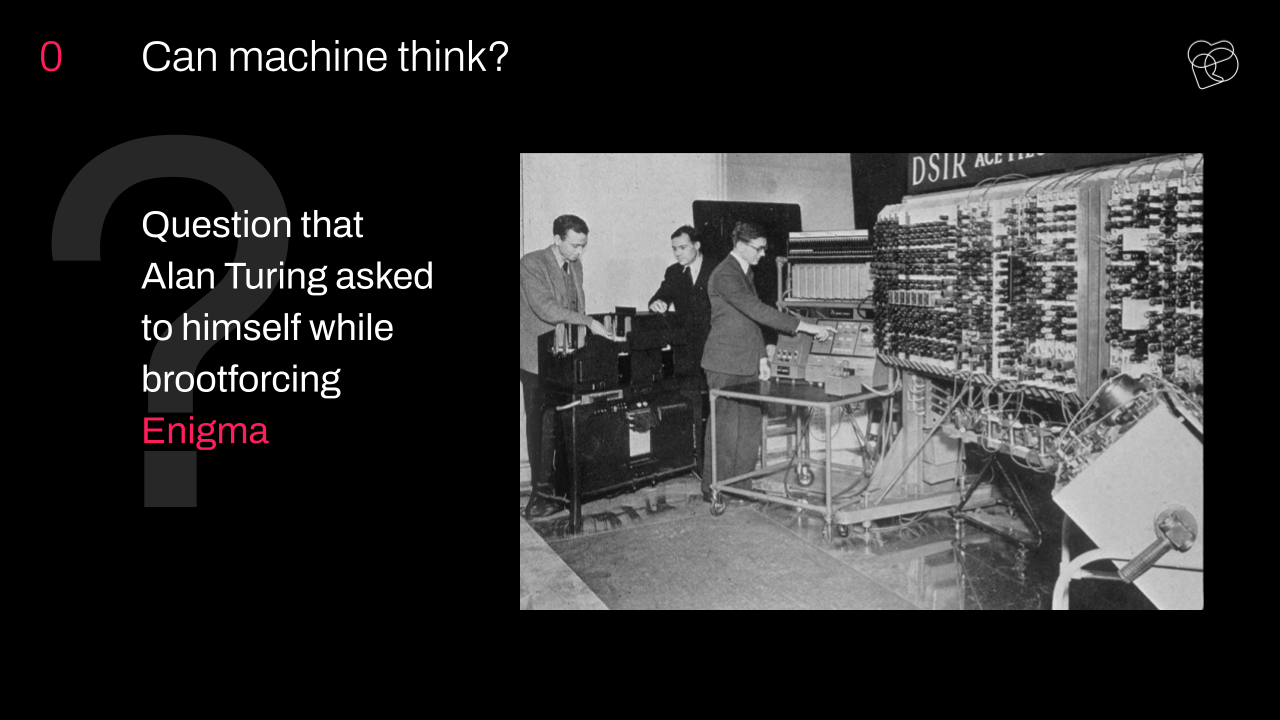

Alan Turing und die Geburt der Frage

Alan Turing – am bekanntesten für seine Rolle beim Knacken der Enigma-Maschine – wandte sich in seinem Aufsatz Computing Machinery and Intelligence einer ebenso schwierigen Frage zu.

Er formulierte: „Können Maschinen denken?“ um zu einer praktischen Probe: Wenn die Antworten einer Maschine nicht von denen eines Menschen zu unterscheiden sind, sollten wir sie dann intelligent nennen?

Diese Idee, heute als Turing-Test bekannt, drehte sich weniger um eine absolute Definition von Intelligenz, sondern mehr um das Verhalten. Statt Metaphysik zu debattieren, forderte Turing uns auf, die Interaktion zu betrachten.

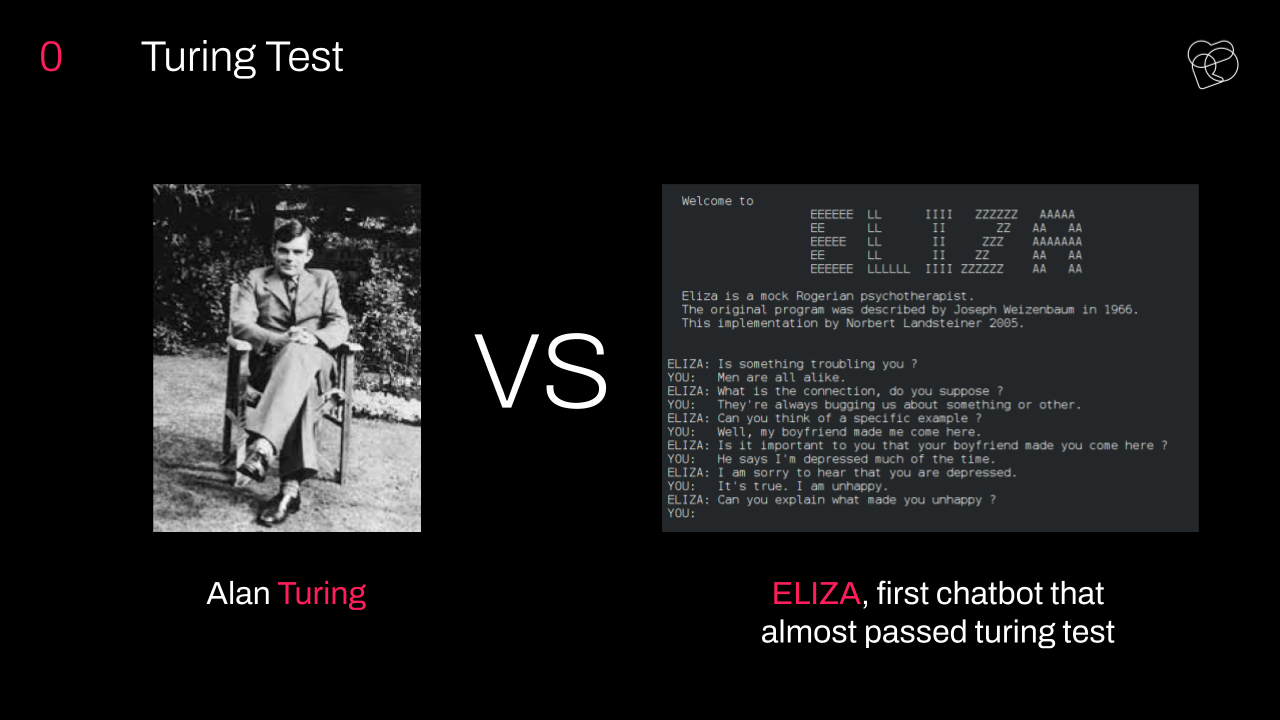

Der erste Chatbot: ELIZA

In den 1960er-Jahren entwickelte Joseph Weizenbaum ELIZA. Das Programm imitierte einen Psychotherapeuten, indem es die Worte der Nutzer mit einfachen Regeln zurückgab. Tippe „Mir geht es schlecht“, und ELIZA antwortete: „Warum geht es Ihnen schlecht?“

Was selbst Weizenbaum überraschte: Wie schnell sich Nutzer verstanden fühlten. Manche vertrauten ELIZA persönliche Geschichten an, obwohl sie wussten, dass es nur ein Programm war. Das zeigte etwas Grundlegendes: Imitation kann überzeugend wirken – auch ohne echte Intelligenz dahinter.

Das Argument des Chinesischen Zimmers

Nicht alle akzeptierten Verhalten als Beweis für Denken. In den 1980ern schlug der Philosoph John Searle das Chinesische Zimmer vor.

Man stelle sich eine Person vor, die kein Chinesisch versteht und in einem Zimmer mit einem Regelbuch sitzt. Zettel in Chinesisch kommen hinein; die Person folgt den Regeln, um Antworten zu produzieren, die flüssig wirken. Von aussen scheint es, als „verstehe“ das Zimmer Chinesisch. Doch innen kennt niemand die Sprache.

Searle argumentierte: Genau das tun Computer – Symbole manipulieren ohne echtes Verständnis. Den Turing-Test zu bestehen heisst nicht, dass die Maschine denkt – es heisst nur, dass sie imitiert.

Starke KI vs. schwache KI

Hier liegt die Unterscheidung, die Searle einführte:

- Schwache KI: Maschinen simulieren Intelligenz, um Aufgaben zu erledigen (z. B. Chatbots oder Übersetzungsprogramme).

- Starke KI: Maschinen hätten einen echten Geist mit Verständnis und Bewusstsein.

Das meiste, was wir heute „KI“ nennen – ChatGPT, Claude, Gemini – fällt klar in die schwache Kategorie. Es sind statistische Mustererkenner, keine bewussten Wesen. Sie können flüssigen Text erzeugen, aber sie „wissen“ nicht im menschlichen Sinn.

Warum Imitation trotzdem zählt

Kritiker tun Imitation oft als oberflächlich ab, doch sie hat Wirkung. ELIZA zeigte es schon vor Jahrzehnten. Moderne Chatbots zeigen es im grossen Massstab. Wenn ein virtueller Assistent Ihr Problem schneller löst als ein Callcenter – kümmert es Sie dann, ob er „versteht“?

Für Unternehmen geht es nicht darum, ob KI einen Geist hat, sondern ob sie Probleme zuverlässig, sicher und skalierbar löst. Philosophische Debatten vertiefen unser Verständnis, aber wirtschaftlich zählen andere Dinge: Nutzbarkeit, Vertrauen und Leistung.

Damit kommt eine weitere Dimension ins Spiel: Skalierung. Wenn Maschinen immer schneller und grösser werden – bringt sie das näher an echtes Denken?

Gehirne, Computer und Rechenleistung

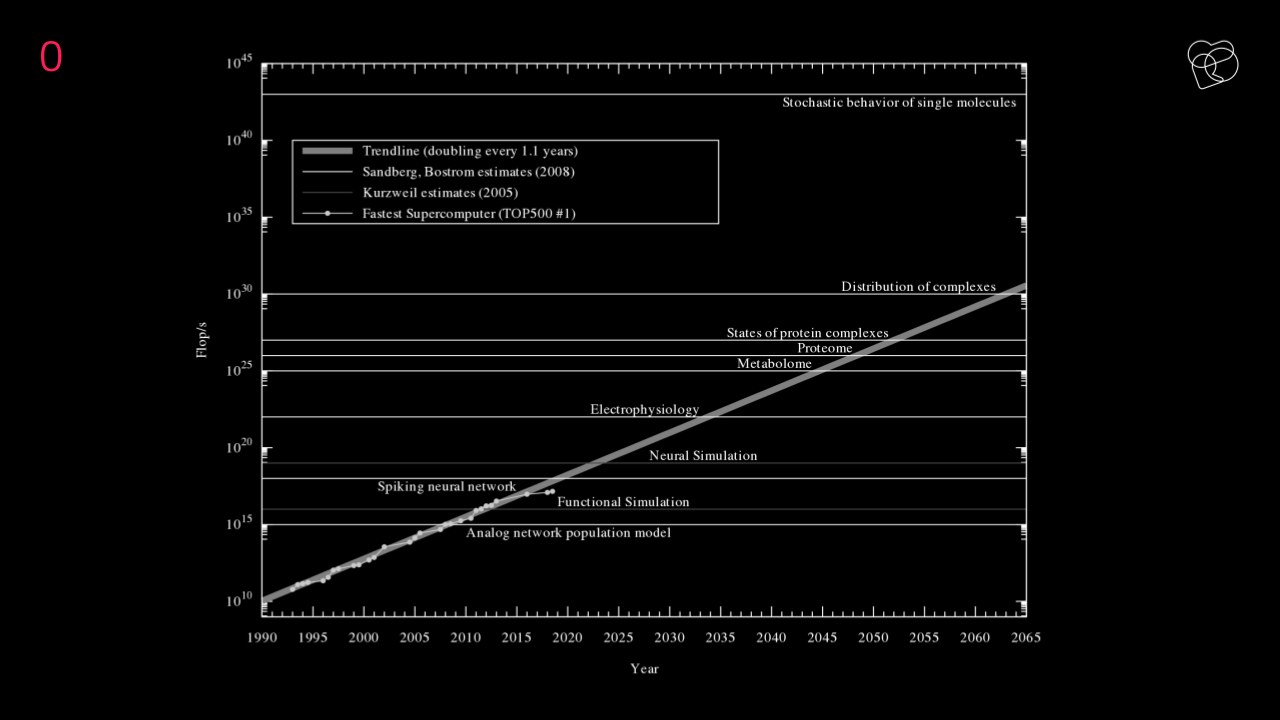

Moderne KI beeindruckt durch schiere Grösse – Milliarden Parameter, Billionen Operationen pro Sekunde. Aber heisst mehr Rechenleistung auch mehr Intelligenz? Die Geschichte deutet auf anderes hin. Mooresches Gesetz und Denker wie Ray Kurzweil betonten zwar das exponentielle Wachstum der Rechenleistung. Supercomputer verdoppeln ihre FLOPs (Floating-point Operations) in atemberaubendem Tempo und übertreffen, was biologisch je für möglich gehalten wurde.

Doch Intelligenz ist nicht nur FLOPs. Neuronale Netze oder elektrophysiologische Experimente lassen sich nicht sauber auf menschliches Denken abbilden. Selbst wenn Maschinen mehr Neuronen simulieren, garantiert das weder Anpassungsfähigkeit noch Kreativität.

Die Architektur der Intelligenz: Turing vs. von Neumann

Als Alan Turing uns mit dem Turing-Test die philosophische Grundlage für KI gab, lieferte John von Neumann ihr technisches Rückgrat.

Turing fragte, ob Maschinen „denken“ können, und überführte das Problem in Berechenbarkeit: Was lässt sich berechnen? Von Neumann hingegen entwickelte die Architektur, die fast jeder Computer heute noch nutzt – Speicher, Verarbeitung, Ein- und Ausgabe.

In seinem Buch “The Computer and the Brain” argumentierte von Neumann, dass das menschliche Gehirn – anders als Computer – nicht auf arithmetischer Präzision beruht. Ein aufschlussreicher Gedanke, gerade heute, wo KI-Modelle riesige Mengen an Berechnungen benötigen, um das zu erreichen, was biologische Systeme flexibel leisten.

Erzwingen wir also Intelligenz auf eine Weise, wie es die Evolution nie getan hat? Der Gegensatz zwischen Turings Abstraktion und von Neumanns Maschinenbau zwingt uns, darüber nachzudenken, ob die Zukunft der KI im blossen Hochskalieren der aktuellen Methoden liegt – oder darin, sie grundsätzlich neu zu denken.

Fazit

Also: Kann KI wirklich denken?

Wenn wir unter „denken“ subjektive Erfahrungen verstehen, dann nein. Wenn wir darunter Problemlösen und Kommunikation verstehen, dann ja – und das immer besser.

Turing, Searle und Weizenbaum haben uns verschiedene Perspektiven auf diese Debatte hinterlassen. Heute besteht die Herausforderung darin, ein Gleichgewicht zu finden: die Grenzen der Imitation anzuerkennen und gleichzeitig ihren enormen praktischen Wert zu würdigen.

KI denkt vielleicht nicht wie wir, aber sie zwingt uns, neu zu überdenken, was Denken eigentlich bedeutet.